La Imprenta Nacional, la Editorial Nacional y el Instituto del Libro

Por Rolando Rodríguez

Cuba es un país de escritores que han legado libros soberbios, hechizantes, cuyas dimensiones han sobrepasado los contornos de la Isla, y, sin embargo, hasta más allá de mediados del siglo XX era un país con un número bastante menguado de ediciones propias. Todavía antes, en el siglo XIX, hay que señalar que Cecilia Valdés se imprimía en Nueva Orleáns o Nueva York y la poesía de Heredia en México. Desde luego, la censura implacable de España no permitía que las obras de Martí se editaran en Cuba.

Con la República prácticamente la situación empeoró. No fue para el libro mejor que para el pueblo. No existió en ella siquiera el asombro inicial ante el prodigio de «la máquina ingeniosísima y generosa». La República fue la mediocridad, el cobijo donde la certidumbre de no ser editado, solo quedaba sobrepasada por la de no ser leído. Pero cómo podía resultar de otra manera cuando se permitía que en el país hubiese más de un millón y medio de analfabetos y muchos habitantes más con niveles inferiores al segundo y tercer grado de primaria.

Una reconstrucción de las estadísticas apunta que, hacia la década del 50 del siglo XX, en la Isla se editaba menos de un millón de ejemplares anuales y apenas se escalaba la cifra de los 100 títulos, la mayor parte textos escolares.

La situación de falta de interés en el libro y la lectura se acentuaba en el interior del país. Tómese en cuenta que, antes del triunfo de la Revolución, en números gruesos la mitad del salario nacional se pagaba en La Habana que, sin embargo, solo contaba con el 25 % de la población de la Isla. Eso solo para buscar otro indicador que nos ayude a comprender por qué la poca venta de libros en el país y, por tanto, la ausencia de lectura —al menos la que se conoce como lectura aparente, es decir, libro vendido libro leído—. Mas, no se trataba solo de la falta de capacidad de compra, aunque este factor junto con el analfabetismo resultaba parte componente de una situación patética. Desde un ángulo sociológico, resulta preciso afirmar que la existencia de ese lector demandaba previamente un clima cultural, social, que incentivara la lectura, y se creara un hábito de leer. El libro podía ser barato, pero no por eso se adquiría o leía, porque no se trataba de «malgastar» el dinero. Para decirlo brutalmente: el libro no se necesitaba.

Sin embargo, el sistema no olvidó la importancia de la letra y la imagen impresas. De lo poco publicado una buena parte corría en apoyo de aquella sociedad sórdida. El comic se convertía así en medio de comunicación y su mensaje contribuía a servirle de sostén al sistema. Junto con los alienantes personajes de la novela rosa de Corín Tellado, los muñequitos de Superman resultaban agentes multitudinarios de la idiotización social y la evasión. Ese es el panorama que un ilustre cuentacuentos solicitó recientemente no recordáramos, al pedirnos que borráramos la historia.

Aquel ambiente que nos acompañaba durante la República neocolonial, explica por qué las obras de Alejo Carpentier, Onelio Jorge o Juan Marinello se publicaban en el exterior y no en Cuba y, también, muchas de Nicolás Guillén. En Cuba, no había editoriales reales, pues la literatura y las ciencias, entre ellas las sociales, no encontraban prácticamente un nicho de mercado que justificase la edición. Como el mercado lo determina prácticamente todo en una sociedad capitalista, podía resultar que se escribiese en Cuba un nuevo Quijote, pero aquí no cabalgaría.

Con el triunfo de la Revolución, el gobierno revolucionario promulgó el 31 de marzo de 1959 una resolución del MINED, mediante la cual se creaba una Imprenta Nacional. Pero sus tiradas augurales quedarían pospuestas unos meses, porque la institución no disponía de medios de impresión.

Un año después, se originó un conflicto en los periódicos Excélsior y El País, cuyos dueños los abandonaron. Durante una asamblea en su taller, en la calle Reina, el 15 de marzo de 1960, el Comandante en Jefe Fidel Castro anunció la decisión de convertir ese taller en el primero de la Imprenta Nacional de Cuba. Allí proclamó ante los trabajadores: «La razón que justifica, para fortuna del pueblo y de ustedes es esta, el sueño de toda gran Revolución, una Imprenta Nacional».

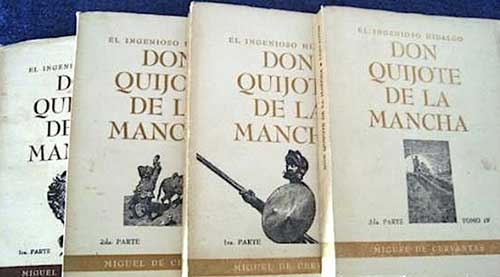

Ese 15 de marzo cuajó la creación del primer ente editorial de la Revolución y se allanaba el camino de lo que resultaba ya profunda necesidad espiritual de la nación. El primer libro que salió de sus prensas fue El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra inmortal de Miguel de Cervantes y Saavedra. La selección la hizo el propio Fidel durante su visita, y se editó en cuatro volúmenes y papel gaceta, a 25 centavos cada uno. La cifra que le señaló como tirada, 100 000 ejemplares, fijó una fornida intención de convertir la lectura en un fenómeno de masas.

Realmente aquel aparato era demasiado rudimentario y, en 1962, se decidió reorganizar los factores que se habían agrupado en la Imprenta y crear la Editorial Nacional de Cuba, como cabeza rectora del sistema editorial cubano y agrupar por ramas el resto de los elementos. De esa forma, las imprentas pasaron al Ministerio de Industrias, las librerías se subordinaron a una entidad del ministerio de Comercio Interior y se creó una empresa del sistema del Ministerio de Comercio Exterior, encargada, entre otros rubros, de la importación y exportación de libros y revistas. A la par, se fundaron las editoriales del Consejo Nacional de Cultura, la Juvenil, la Pedagógica y la Universitaria, estas dos últimas adscritas al MINED, y la Política, al Partido Unido de la Revolución Socialista. Sin dudas, el trabajo de la Editorial Nacional si breve fue notablemente virtuoso. En la clave de su quehacer estaba el hecho de que su director era nada menos que Alejo Carpentier.

En 1965 con el ingreso de cada vez más alumnos en el sistema educacional cubano y, en especial, en la enseñanza media, se originó una explosión de matrícula. El Ministerio de Educación (MINED) decidió adoptar para la enseñanza los textos de una editorial española. Los manuales del caso eran de origen estadounidense y la editorial de la península los reproducía en nuestra lengua. Para su mercado esa editorial imprimía unos 2 000 o 3 000 ejemplares en total, pero Cuba demandaba de esos mismos 20 000 o 30 000. El MINED se dirigió al editor para solicitar los derechos, y este respondió con una negativa desconcertante. Adujo su temor de que, al ser esos libros originariamente de una editorial estadounidense, si entraba en acuerdos con nuestro país podrían terminar retirándole la licencia a la edición española.

A la situación se sumaba, en la entonces Plaza Cadenas de la Universidad de La Habana, un torneo de demandas, donde los estudiantes se quejaban a Fidel —visita nocturna frecuente del lugar— de que carecían de este o el otro texto. El 7 de diciembre de 1965, en el departamento de Filosofía, del que era director, Fidel me encomendó crear Ediciones Revolucionarias. Dijo aquella noche «No solo nos quieren matar de hambre con el bloqueo, también de ignorancia». A mediados de 1966 me ordenó crear el Instituto del Libro.

Emprendí con pasión la tarea. Llegué a la conclusión de que había que integrar los diferentes factores, al igual que en la Imprenta Nacional: tomar las riendas directas del sistema editorial y reencausarlo, incorporar las imprentas dedicadas a hacer libros y revistas y el comercio del libro. Con todos esos elementos se constituyó el Instituto, que, para ejemplo del mundo, llegó a tener rango en Cuba de organismo de la administración central del Estado. En esos términos, fundidos todos los mecanismos y entidades del libro en una sola organización, se aprobó el 27 de abril de 1967 la ley que creaba el Instituto. En la misma fecha fui designado su director general. Hasta aquí una muy breve síntesis de esa historia.

Tomado de Cubarte